日本人と結婚を控えている場合、結婚と帰化とどちらを先にすべきか悩まれている方もいらっしゃると思います。帰化申請は許可までに長い時間と手間がかかります。結婚は何かとスケジュールが重要となってくると思いますので、メリット・デメリットを比較しながら検討してみてください。

まずは帰化の要件を確認

まずは、帰化の要件を確認してみましょう。

- 引き続き5年以上日本に住所を有すること

- 18歳以上で本国法によって能力を有すること

- 素行が善良であること

- お金の面で生活に心配がない

- 日本国籍の取得によって、母国の国籍を離脱できる

- テロリストや反社会的勢力ではない

- 日本語能力に問題がない

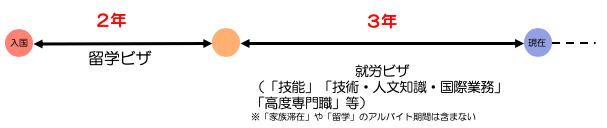

通常の帰化のポイントに引き続き5年以上日本に住所を有しており、そのうち3年以上就労ビザで就労している必要があります。帰化申請の場合、大枠としてこの上要件を満たしていることが大前提となります。

ただし、普通帰化、簡易帰化にかかわらず「引き続き○年」の考え方は注意が必要です。途中、母国への里帰り出産、仕事の長期出張等の理由にかかわらず、90日以上連続して出国している場合や、1年間で合計で150日以上日本にいない場合は「引き続き」に該当しませんので注意してください。

就労ビザを例に…

【居住要件を満たしているケース】

5年間のうち3年以上就労ビザで働いている必要があります。上記の場合は、満たしています。

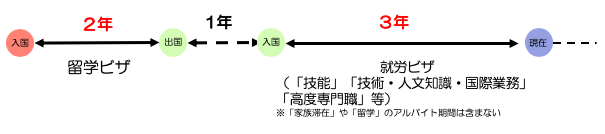

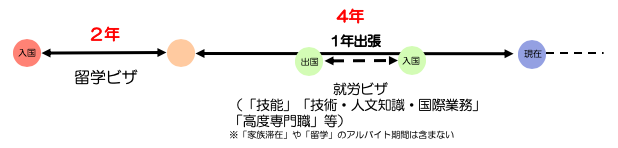

【居住要件を満たしていないケース】

途中で1年間母国に帰国し、在留資格がない期間があった場合は、合計で5年日本にいたとしても「引き続き」の部分を満たしていないと判断されます。

在留資格は継続して持っていたとしても、長期で出張する場合にも「引き続き」の部分を満たしていないと判断される場合があります。

「引き続き」に該当するためには、連続して90日以上日本から出国しないこと(たとえ仕事でもNGです)、また、1年間の合計で150日海外にいるのも、この要件を満たしていないという原因になる場合もありますので注意してください。

また、日本に移住してきて長い人や家族に日本人がいる人の場合などは帰化の要件が一部緩和される場合があります。その条件は下記になります。

この場合は、「居住要件」や「18歳以上」、「生計要件」といったポイントが緩和されます。

詳しくは下記の記事をご覧ください。

- 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人

- 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所又は居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人

- 引続き10年以上日本に居所を有する人

- 日本人の子(養子を除く)で日本に住所を有する人

- 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、縁組の時に本国で未成年であった人

- 元日本人(日本に帰化した後、日本国籍を失った人を除く)で日本に住所を有する人

どちらの手続きを先に行うかのがよい?

どちらにしても、メリット・デメリットがあります。一番大切なのは「スケジュール」だと思います。自分たちにとって一番都合の良いタイミングを選択してください。

帰化を結婚より先にする場合のメリット・デメリット

帰化を先にする場合のメリット

- 結婚の手続きがとても楽

- 結婚に伴って在留資格を切り替える必要がなくなる(必ずしも変更しなければならない者ではありません)

帰化を先にする場合のデリット

- 普通帰化になるため、簡易帰化よりも要件が部分的に厳しい

- 帰化の審査期間は1年程度かかることから、帰化の許可後では結婚のタイミングが遅くなる。

結婚を帰化より先にする場合のメリット・デメリット

帰化を先にする場合のメリット

- 帰化の要件が簡易帰化(国籍法7条)となり、居住要件や年齢要件が緩和される

- 「国際結婚」になる(日本ではかなり珍しい結婚)

- すでに妊娠している場合は、子どもの日本国籍取得に関する手続きが簡単になる

帰化を先にする場合のデリット

- 結婚の手続きが面倒臭い(日本と母国両方での手続きが必要)

- 場合によっては在留資格の変更をしなければならない

→例えば寿退社(結婚を機に仕事を辞める)をする場合など。

先に結婚をした場合、子どもの国籍はどうなるの?

やはり、子どもの国籍は気になるポイントだと思います。

国籍法2条において下記のように定められています。国籍法では、父母共に日本国籍である必要はなく、どちらかい一方が出生時点で日本国籍であれば、子どもは日本国籍を取得することができます。

第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。

国籍法 2条

一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。

日本人が母の場合

日本人が女性の場合は、出生時点で結婚を先にしてもしなくても、子どもは日本国籍を取得できます。これは、出生後に外国籍の方と婚姻した場合でも同じです。

日本人が父の場合

前述の通り、父母共に日本国籍である必要はありません。先に結婚した場合、出生時に父親が日本国籍であれば子どもも日本国籍を取得することになります。

逆に、出産が結婚よりも帰化よりも先だった場合は、妊娠中に認知をしていれば法律上の父子関係は成立するので問題ありません。また生まれた後に認知をしても「国籍取得届」で日本国籍を取得することができます。

日本人であるのが父であっても、母であっても先に結婚をしている場合には、子どもの国籍は日本国籍となります。

まとめ

以上、結婚と帰化申請のポイントを解説致しました。

先に帰化をしてしまうと、様々な手続きが楽になります。しかし、普通帰化は要件が厳しかったり、又審査期間に時間がかかるため、帰化後に結婚をすることを考えると先になってしまいます。スケジュールを最優先に帰化申請や結婚を検討されることをおすすめ致します。